每日經濟新聞 2020-01-16 22:17:43

銀河航天成功發射首發星,拉開了中國商業航天科創新時代的帷幕。那么,對于商業航天領域,PE、VC等投資機構到底怎么看?

每經記者 李蕾 每經編輯 肖芮冬

今天“銀河航天首發星發射升空”登上微博熱搜,這個事件里的主角銀河航天(北京)科技有限公司(以下簡稱銀河航天)自然成為公眾關注的焦點,而小米集團董事長雷軍的一條個人微博則使得銀河航天背后的投資方也浮出水面。

雷軍在這條微博里表示,銀河航天成功發射首發星,拉開了中國商業航天科創新時代的帷幕。“我們順為資本非常幸運早期投資了銀河航天,成為銀河航天的主要投資者。”

在這則微博里,雷軍特意@了徐鳴——這個曾經把他和小米當作創業圣經的前獵豹移動總裁。事實上,從2016年創立至今,銀河航天已經拿到了4輪融資,最新估值號稱超過50億元。除了順為,還有多家知名機構也是該公司背后的資本方。那么對于商業航天領域,PE、VC等投資機構到底怎么看?什么時候才能出現中國版的SpaceX?

2018年7月,徐鳴正式卸任獵豹移動總裁一職。獵豹董事長傅盛發表內部信,回顧了與徐鳴共同創業的16年。他在信的結尾說道:“徐鳴,永遠都是那個無懼無畏,朝著夢想沖刺的少年。”

很多人猜測徐鳴的下一個去向會是哪里,他卻沒有公布,只是默默地將照片和履歷掛在了一家初創企業的網頁上,顯示的身份是——銀河航天董事長兼CEO。商業航天,這是他的下一個征途。

2019年2月,美國OneWeb發射了首批六顆互聯網衛星,正式開始鋪就自己的太空星圖,那是一張由1980顆衛星組成的“空中互聯網”。徐鳴和團隊找到了對標的對象,他要用上千顆衛星織起一張覆蓋全球的太空互聯網,將還未連接入互聯網的40億地球人都從信息的鴻溝中拯救出來。

他在銀河航天的內部分享中說道,希望做出一家能夠與OneWeb、SpaceX,甚至與NASA和中國航天這些“國家隊”比肩的商業航天公司,“這是我心中的一個夢想”。

在他對銀河航天的業務介紹中,我們看到了這樣的表述:銀河航天致力于通過敏捷開發、快速迭代模式,規模化研制低成本、高性能小衛星,打造全球領先的低軌寬帶通信衛星星座,建立一個覆蓋全球的天地融合5G通信網絡。改善所有區域、每個人的網絡連接狀況,提供經濟實用、快捷方便的寬帶網絡和服務。徐鳴說,銀河航天本質上是一個新的物種,“我們不是航天公司,也不是傳統的互聯網公司,我們會跟小米一樣,是一個新時代的‘新公司、新物種’”。

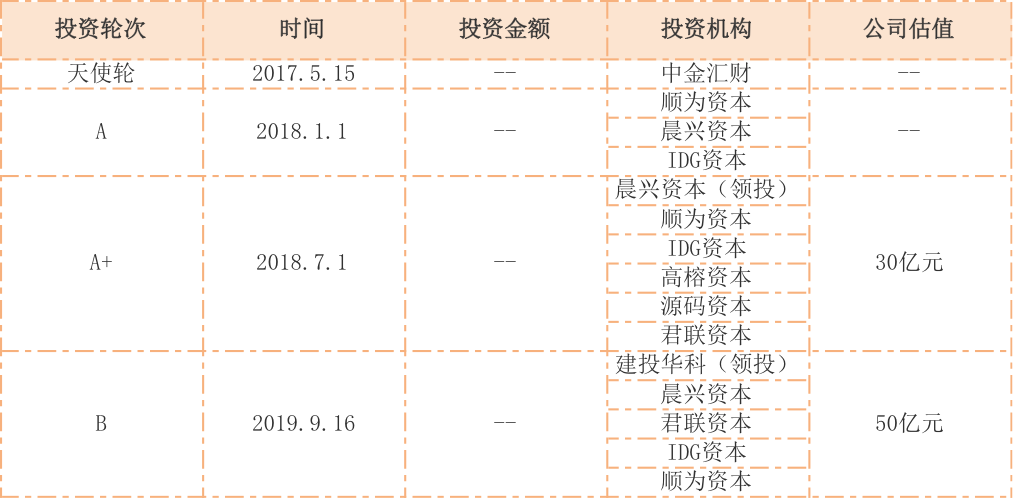

在這個“新物種”今天的一飛沖天之前,資本已經率先看到了它的潛力。從成立至今,銀河航天一共拿到了4輪融資,其中不乏知名投資機構(數據來自清科私募通):

這份投資方名單可以說是非常華麗了。雷軍旗下的順為資本也確實從早期就開始進入,同樣鐘情這家公司的還有晨興資本、君聯資本、IDG資本等頭部機構,青睞程度可見一斑。

那么投資機構是怎么考慮的?

要說雷軍本人和徐鳴,也是頗有淵源的。彼時,徐鳴與傅盛一起創業的可牛影像,在2010年與金山安全合并成立金山網絡,傅盛任新公司CEO,徐鳴任新公司CTO,雷軍為新公司董事會成員、后任董事長。

前面也提到了,徐鳴的風格深受雷軍影響,這一點在他創立銀河航天的時候表現得也頗為明顯。這家公司滿足了徐鳴的全部想象,是一片廣闊的星辰大海。他在分享時表示,互聯網與航天兩種文化相互融合的過程可能會有些痛苦,“但正是因為有這樣的一些碰撞、一些摩擦,最終融合成的航天互聯網思維和文化,才是我們這家公司最終能夠成功的一個極其重要的保障”。

順為資本方面告訴《每日經濟新聞》記者,順為從2015年、2016年便開始關注商業航天領域,2017年開始了對這個賽道公司的投資,迄今共投資了4家商業航天類公司。其賽道是這樣布局的:火箭領域,投資了將固體火箭和液氧甲烷作為技術戰略的星際榮耀,和走液氧煤油技術路線的深藍航天;衛星領域,投資了以遙感衛星和窄帶通信衛星為主的千乘探索,以及主要研發寬帶通訊衛星的銀河航天。

順為方面表示,雖然這些投資都是2017年早期完成的,但經過三年的發展,這些公司已經成為了行業頭部企業。例如,2017年8月千乘探索在酒泉發射了千乘一號01星暨“海創千乘”號衛星,是中國民營衛星創業公司目前為止發射的規模最大、精度最高的一顆衛星,也是民營公司發射的第一顆同時具備遙感和地球探測功能的業務衛星。而根據銀河航天方面提供的信息,其今天發射的銀河航天首發星是我國首顆通信能力達10Gbps的低軌寬帶通信衛星,也是銀河航天自主研發的具有國際先進水平的低軌寬帶通信衛星。

其還介紹,最開始關注商業航天領域始于美國的一家民營航天公司來中國投資,然后順為資本就開始關注,發現國內在商業航天這個領域還是一片空白。然后在慢慢發現的過程中,有不少體制內的人才開始跳出來創業了。“所以我們首先關注的角度是看創始團隊,創始人是否足夠優秀、是否有國內的體制內背景或與技術和互聯網相關的背景。其次就是技術方面是否鉆研得夠深、是否成熟。第三就是從賽道的角度,看這個市場是否足夠大。”

有航天領域的投資人估計,近幾年投資中國商業航天的資金規模大約為幾十億人民幣,其中包括政府資金。另據經緯創投數據,2017年,中國共有13家商業航天企業獲得總額為21.6億元人民幣的融資;2018年,中國商業航天領域至少完成了36筆融資,融資額接近36億人民幣。

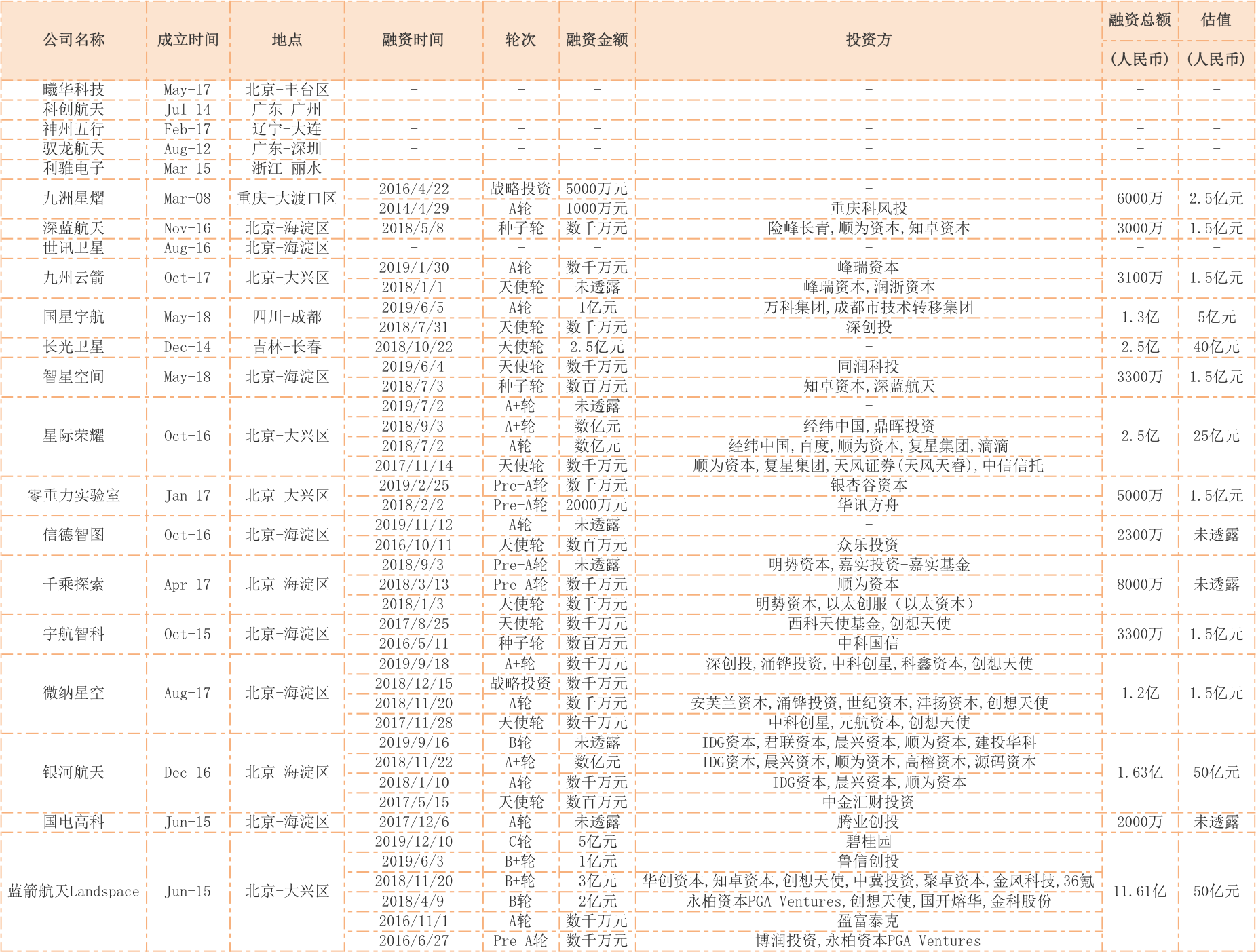

根據IT桔子的數據,每經記者也為大家統計了一份國內商業航天領域的公司名單,讓大家可以一目了然。

中國的民營航天業從2014年開始起步。先是允許民企建造和發射衛星,之后政策逐步開放,2015年《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015-2025年)》印發,2016年官方白皮書《2016中國的航天》編制完成。

SpaceX的快速發展在全世界帶來示范效應,國內商業航天、民營航天經營環境正在好轉,一批先行者在這些領域探索,試圖打造中國版的SpaceX,航天產業在多個領域已經步入了商業化進程。從2015年~2017年,一批航天領域的創業公司先后成立,這些公司可大致分為火箭公司和衛星公司兩類。

而到了2019年,這個行業漸漸開始出現了分化和洗牌。順為資本方面表示,2018年商業航天領域很多公司密集地出現在早期,如第1輪、第2輪融資的階段。而到了去年,不管是從估值上還是行業內的認可度上,頭部公司就漸漸跑出來了。

從世界范圍來看,商業航天領域大概是一個幾千億美元的市場,再加上近年來國家大力推動軍民融合以及“互聯網+航天”的產業升級變革,在全球新一輪工業革命的大背景下,航天領域在商業航天方面發展也取得了突破性進展。“現在這個行業肯定還處在一個很早的階段。雖然資本從2016年、2017年就開始布局,但過去的2~3年都是在技術積累階段,可能到了2020年才是商業化的第1年,一切只是剛剛開始。所以對于民營商業航天企業來說,以后的市場肯定發展前景還是非常大的。”

不過也有投資人告訴每經記者,如果按照估值來說,中國的商業航天市場需求可以支撐得起百億美金估值以上的公司,但是從人的角度來看,可以說是SpaceX驗證了中國商業航天可行性,“所以馬斯克是第一個,也是唯一一個”。

銀河航天此次首發星發射成功,是否為打破這個局面撕開了一道口子?我們很難去評判。但根據徐鳴的設想,這家公司一定會融合出新時代的航天互聯網思維和文化,融合出體現在每個人身上不一樣的力量感。

為此,他將“仰望星空,腳踏實地,讓5G衛星連接地球每個角落”。

封面圖片來源:攝圖網

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP