每日經濟新聞 2019-11-20 18:52:25

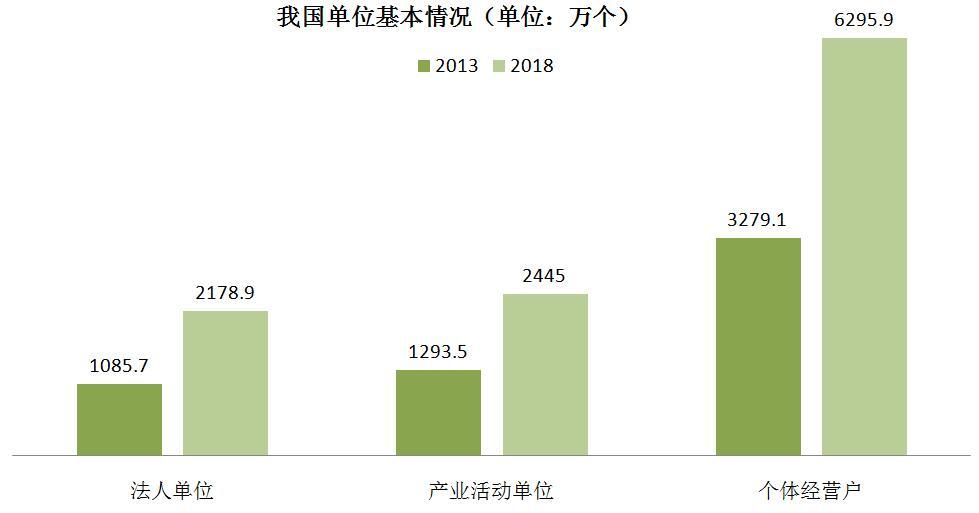

公報介紹:2018年末,全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個,比2013年末增加1093.2萬個,增長100.7%。《每日經濟新聞》記者注意到,5年前發布的第三次普查數據顯示,2013年末,全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位比2008年末增加375.8萬個,增長52.9%。

每經記者|李可愚 每經編輯|陳星

我國經濟到底成色幾何?

11月20日,國新辦舉行發布會,介紹第四次全國經濟普查結果有關情況。至此,動用160萬普查人員,全面反映我國當前經濟發展情況的“全景圖”,正式向全社會公布。

《每日經濟新聞》記者注意到,國家統計局一連發布七份公報,介紹了我國第二、第三產業運行情況,新興產業基本情況,分區域單位和從業人員情況等多個重要指標。

數據指出,2018年末,全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個,比2013年末增加1093.2萬個,增長高達100.7%;按行業分,法人單位從業人員數量位居前三位的行業是制造業、建筑業、批發和零售業。

誰將一舉成為我國第一大產業?東中西部經濟結構調整成效如何?部分新興產業研發和投入取得哪些成績?《每日經濟新聞》記者帶您細細品讀這份經濟“體檢報告”。

發布會現場 圖片來源:每經記者 周程程 攝

近年來,隨著營商環境的優化和“放管服”一系列措施的陸續出臺,極大地活躍了市場。在大環境和政策措施不斷改善的背景下,目前我國有多少新增市場主體從事經濟活動?剛剛公布的數據,揭開了令人欣喜的答案。

公報介紹:2018年末,全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個,比2013年末增加1093.2萬個,增長100.7%。《每日經濟新聞》記者注意到,5年前發布的第三次普查數據顯示,2013年末,全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位比2008年末增加375.8萬個,增長52.9%。對比來看,2013~2018年法人單位增加數量約為2008~2013年的2.9倍、增長幅度約為1.9倍。

此外,公報介紹,2018年末全國共有個體經營戶6295.9萬個。這一數據也是2013年“有證照個體經營戶3279.1萬個”的近兩倍。

國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會上表示:最近五年來,不管是企業法人單位數還是個體經營戶數都出現了大幅增長,這是“放管服”改革、優化營商環境的結果。

目前,我國有多少人進入經濟活動之中?哪些行業從業人數多?剛剛公布的數據對此進行了全面解答。

《第四次全國經濟普查公報(第二號)》披露,2018年末,全國第二產業和第三產業法人單位從業人員38323.6萬人,比2013年末增加2721.3萬人,增長7.6%,其中女性從業人員14446.7萬人。

按行業分,法人單位從業人員數量位居前三位的行業是:制造業、建筑業、批發和零售業,制造業從業人員超過1個億,穩居榜首。

對比第三次普查數據后可以發現,這三大行業的排位保持一致,不過制造業人數出現了比較明顯的減少。對此,毛盛勇解釋稱:“制造業規模效益在擴大,制造業的勞動生產率在提升,包括技術在不斷提升,導致制造業的用工規模總體是下降的。”

此外,記者還注意到,除上述三個行業外,還有公共管理、社會保障和社會組織,租賃和商務服務業,教育這三個行業的法人單位從業人員超過2000萬人。

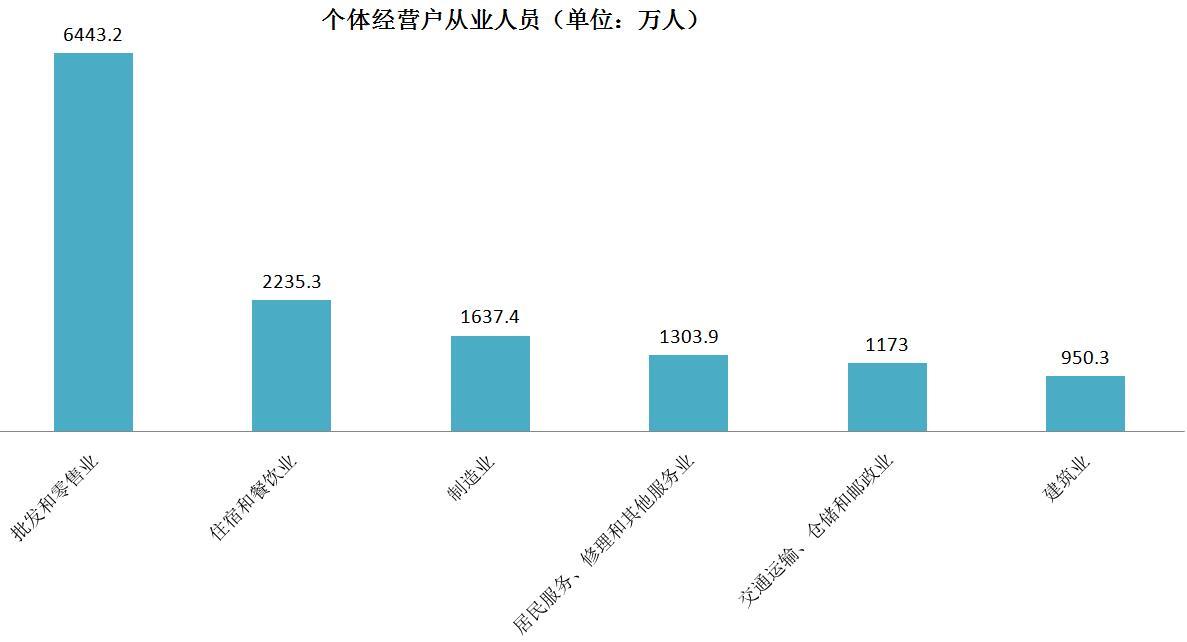

而在個體經營戶行業構成方面,公報介紹,個體經營戶從業人員人數最多的行業是批發和零售業,人數達到6443.2萬人。值得一提的是,其中女性有3325.0萬人,占比過半。

相比5年前,此次公布的數據反映了中國地區經濟發展結構調整上的哪些變化?

數據指出,2018年末,東部地區擁有法人單位1280.2萬個,占58.8%,比2013年末下降了0.5個百分點;中部地區492.9萬個,占22.6%,提高了0.1個百分點;西部地區405.8萬個,占18.6%,提高了0.4個百分點。

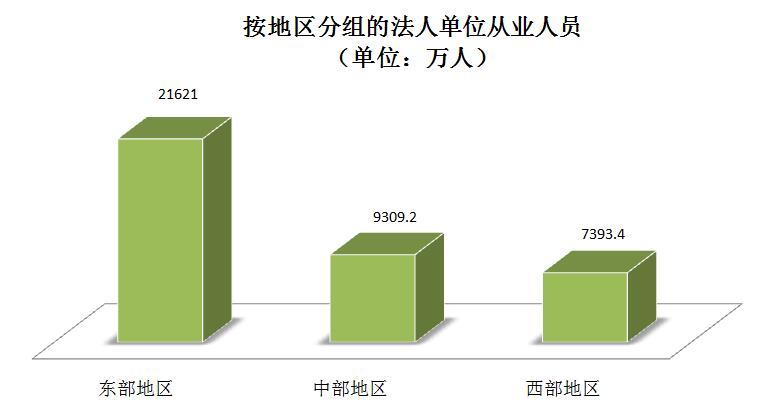

而在從業人員方面,2018年末,東部地區法人單位從業人員21621.0萬人,占56.4%,比2013年末下降了1.0個百分點;中部地區9309.2萬人,占24.3%,提高了0.2個百分點;西部地區7393.4萬人,占19.3%,提高了0.8個百分點。

從東中西部法人單位和從業人員占比看,東部地區依然占據了中國經濟活動的“半壁江山”。不過同時也應看到,2013年東部地區擁有法人單位占比比2008年末提高、但中部和西部地區都有下降。從2013年的“東升中西降”,到2018年的“東降中西升”,反映出我國地區間經濟發展更為協調。

作為全面調查我國第二產業和第三產業發展情況的“國民經濟大體檢”,此次發布了大量反映我國經濟和產業結構調整的一手數據,第三產業的地位正在不斷凸顯。

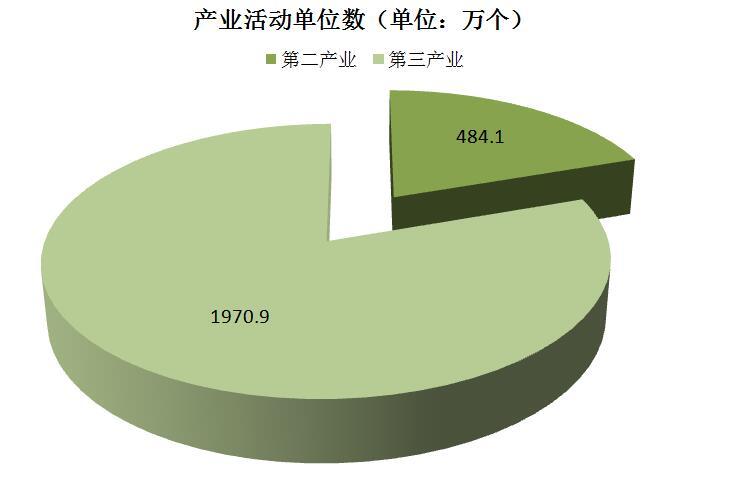

新聞發布會上,國家統計局副局長鮮祖德介紹,經濟普查數據反映了經濟結構優化升級、協調發展取得的新進展。比如從單位數量、從業人員、資產、營業收入等多方面看,第三產業占比均占有很大優勢,作為國民經濟第一大產業實至名歸。

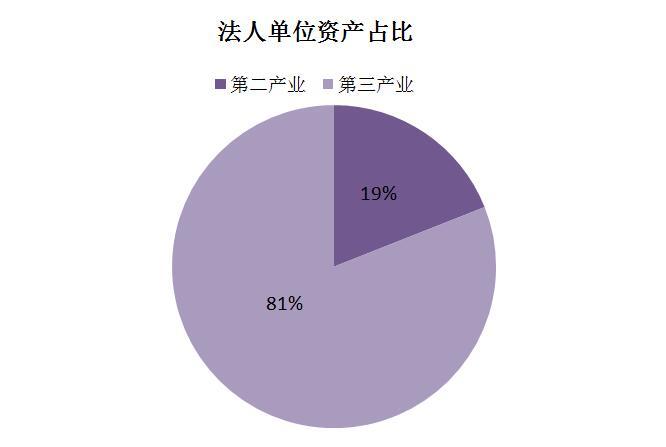

普查的數據顯示,第三產業的產業活動單位數量占第二、三產業總數的比重達到80.3%,法人單位資產總計也達到81%,第三產業法人單位從業人員占比達到55%。

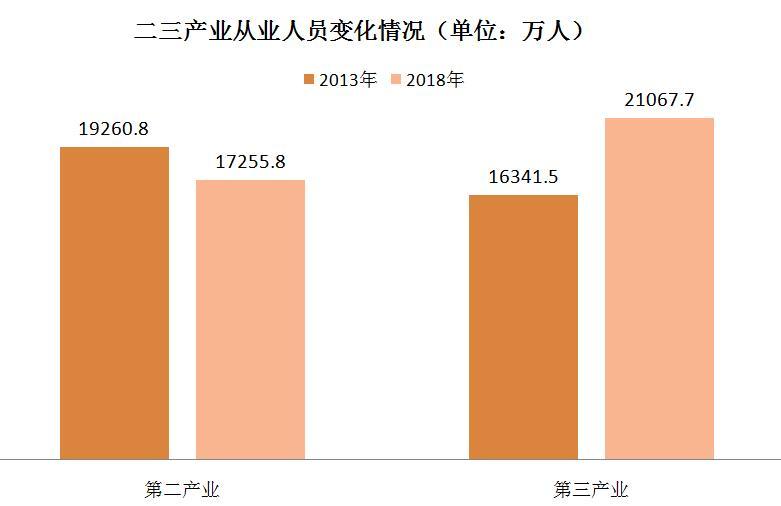

《每日經濟新聞》記者也在查閱同期發布的數據后發現,2018年第二產業的從業人員人數下降10.4%;而與此同時,第三產業的從業人員人數增長28.9%。

此次普查,除統計法人單位資產狀況外,還首度統計了全口徑負債和營業收入情況。數據指出,從資產看,2018年末,全國第二產業和第三產業法人單位資產914.2萬億元。

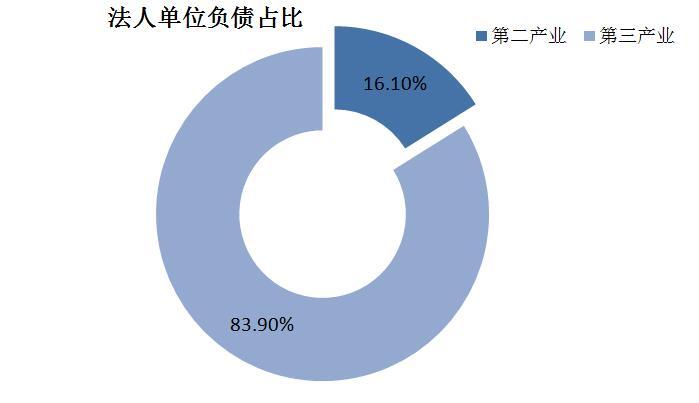

而從負債看,全國第二產業和第三產業法人單位負債624.0萬億元。

從營業收入看,2018年,全國第二產業和第三產業企業法人單位營業收入294.6萬億元。其中,第二產業營業收入占48.8%,第三產業營業收入占51.2%。

為何要將資產和負債狀況一齊納入普查統計范圍?專家此前對《每日經濟新聞》記者分析稱,這有助于我們接下來編制全國和地方資產負債表。上海財經大學教授范子英指出,經濟普查工作的開展,可以幫助國家了解全社會經濟主體的各項數據,其中也包括國有企事業單位的資產狀況。因此,經濟普查的推進會對編制負債表、了解政府資產端的狀況很有幫助。

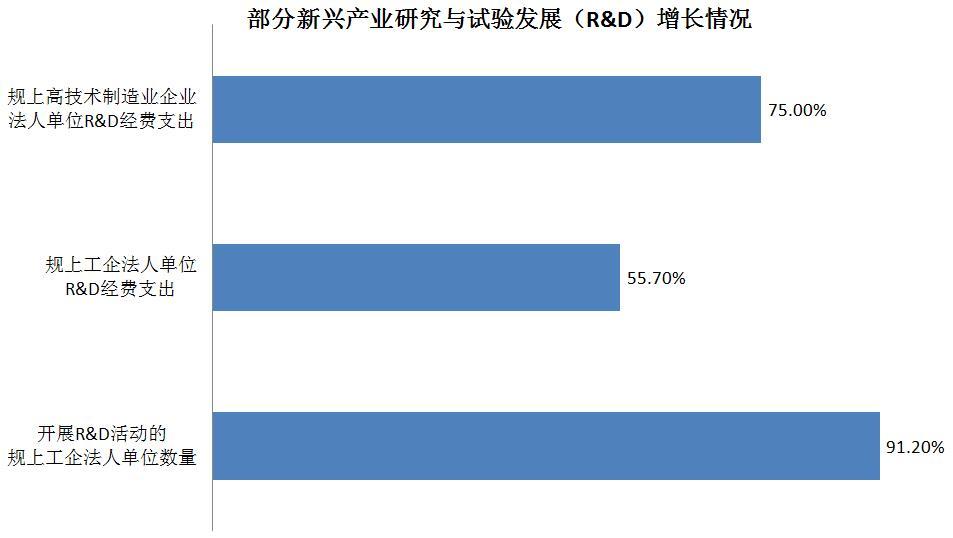

第四次全國經濟普查還用一份專號公報的篇幅,詳細介紹了當前部分新興產業發展基本情況。從公報披露的數據看,2013~2018年五年間,我國各級企業和市場主體在研發強度和研發投入上取得了顯著進步,是新興產業發展領域的一個明顯變化。

數據顯示,2018年,開展R&D(研究與試驗發展)活動的規模以上工業企業法人單位104820個,比2013年增長91.2%,占全部規模以上工業企業法人單位的28.0%。規模以上工業企業法人單位R&D經費支出12954.8億元,比2013年增長55.7%;規模以上高技術制造業企業法人單位R&D經費支出3559.1億元,比2013年增長75.0%。

而在新興產業發展取得的知識產權成果方面,公報則顯示,2018年,規模以上工業企業法人單位全年專利申請量95.7萬件,其中發明專利申請37.2萬件,分別比2013年增長70.7%和81.1%;發明專利申請所占比重為38.8%,比2013年提高2.2個百分點。

2018年,規模以上高技術制造業企業法人單位全年專利申請量26.5萬件,其中發明專利申請13.8萬件,分別比2013年增長85.1%和85.8%;發明專利申請所占比重為52.0%,比規模以上制造業平均水平高13.2個百分點。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP